Advertencia: este post está destinado a fans de Rufus Wainwright. Absténganse los que no lo sean, porque no lo van a entender -ni hace falta que lo hagan-.

Siguiendo la estela de Sonia y Silvia, sólo falto yo para contestar a la pregunta de moda: ¿cómo entró en mi vida Rufus Wainwright?

Como muchos, pertenezco a esa generación de fans de Rufus que tuvo tiempo para sufrir porque llegara a este país quasi-olvidado por la buena música. Como muchos, yo también caí en la B.S.O. de Moulin Rouge, pero al llegar la pista número 13, Complainte de la Butte, se me detuvo el mundo. Era esa voz, una voz que no parecía salir del cd sino de mis entrañas, como cuando en los conciertos sientes un waffle alojado entre el esófago y el estómago de lo alta que está la música. De francés, ni papa, pero parecía la canción más romántica que había oído en mi vida, como una serenata de balcón en una calle olvidada de París. No pude quedarme en rayar la canción, necesitaba esa voz. La quería toda para mí. Así que la busqué en otros lugares. Apunté letra a letra ese nombre entonces extraño -aunque el perro de porcelana que solíamos tener a la entrada de mi casa se llamaba Rufus- y me encontré con un cantante destinado a ser un icono. Fue Rufus mi primer salto al mundo del descubrimiento-musical-vía-Internet; sus hasta entonces dos discos fueron los primeros que inauguraron el apartado álbumes de mi Kazaa (aún no había descubierto el eMule).

El primero de esos discos, homónimo y publicado en 1998, se me antojó como el de un crooner de cabaret al viejo estilo americano, un disco que crece y muta desde el silencio musical de Barcelona (que, por razones lógicas, se ha convertido en todo un himno) hasta el optimismo casi infantil del niño que canta a la belleza de su madre en Beauty Mark. Amores imaginarios, inconscientes, hasta moribundos... Todos con esa voz que susurraba palabras que yo había escrito en alguna ocasión, que hablaba de la vida desde el prisma desde el que yo la miraba desde hacía mucho tiempo.

El segundo disco, Poses, me mostraba un Rufus irónico, punzante, divertido y amargo a la vez, con un sonido totalmente distinto, un viaje de ida y vuelta de Grecia a Nueva York con saltos temporales a épocas de príncipes y consortes. Fue entonces cuando sustituí el insoportable sonido de error de Windows por los primeros acordes de Cigarrettes and Chocolate Milk (muy recomendable para aquéllos cuyo ordenador tienda a bloquearse y quieran permanecer de buen humor). Por si fuera poco, Rufus comenzó a convertirse en un ávido colaborador en las bandas sonoras de varios films, algunos como Zoolander o Yo soy Sam, de la cual salió uno de los vídeos -y las versiones- más soberbios de mi lista particular.

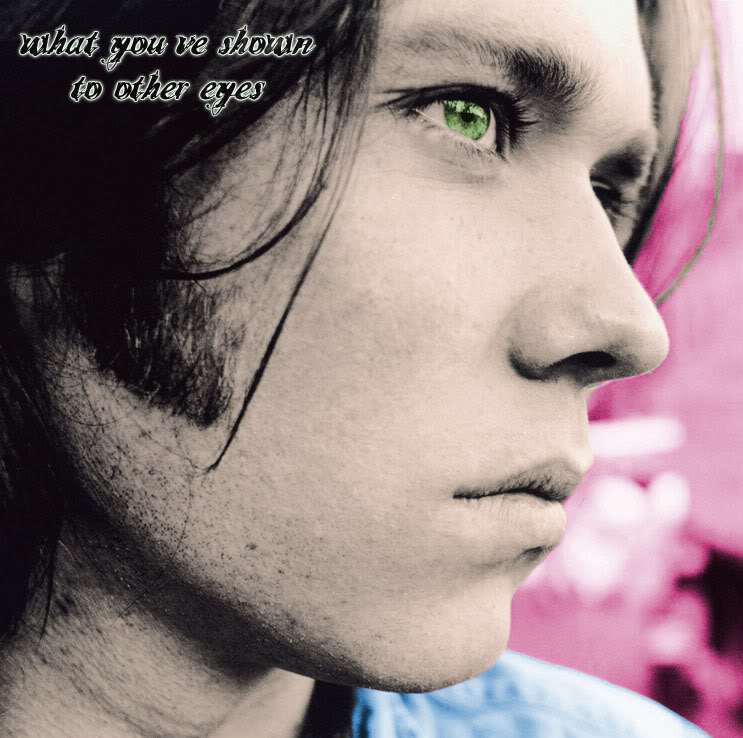

Ya estaba dentro, ya me había metido de lleno en la galaxia Rufus. Entonces llegó la noticia: Rufus sacaba nuevo disco. Realmente no sólo un disco, sino un díptico de nombre Want (sólo con ese nombre ya sabía que estaba abocado a encantarme) que saldría al mercado en dos tandas con un año de diferencia. Wow. Muchos nervios, mucha expectación, pero ni remotamente podría haber imaginado lo que encontré. Veinte días después de mi primer -y único- cumpleaños en Italia, el 23 de septiembre de 2003, salió a la venta Want One. Lógicamente yo no tenía un fácil acceso al cd material -cosa que se solucionó un año después gracias a que mi querida Sonique pudo traerme sus cd's de Londres-, así que opté por lo de siempre, Internet, no sin antes deleitarme con la imagen del caballero andante al estilo Edward Burne Jones que adornaba la portada. Want One comenzaba susurrando las notas del Bolero de Ravel en Oh what a world transportándote, in crescendo, al comienzo más apoteósico jamás imaginado para un disco. Pero no fue ahí donde ocurrió la epifanía. Había oído ya dos canciones impresionantes cuando, con la tercera pista, comencé a escuchar los acordes más hermosos que he escuchado en mi vida. No eran acordes de guitarra, eran casi como campanillas, un xilófono o algo por el estilo. Es ridículo, pero juro que sentí flotar. Esa canción me estaba hablando, se estaba metiendo dentro de mí para quedarse. El sonido era tan irreal, tan diferente, que parecía que venía de otro mundo, de un mundo vicioso, porque así es como se llamaba -y se llama- la canción, Vicious World. Desde entonces, tengo en ella mi remedio para los ataques de nervios, los trabajos que hay que realizar a prisa y la ansiedad. Una cadencia de diazepam y tila capaz de despejar mi mente, un ctlr+alt+supr hecho de música.

Pero no sólo encontré en Want One el antídoto contra los nervios y bloqueos varios. Parezco parte de una teletienda cuando afirmo que, Go or go ahead, la sexta canción de ese disco, curó el imsomnio que arrastraba desde hacía años. Era -y es- mi nana de buenas noches, la canción que posee la letra más impresionante que Rufus ha escrito hasta ahora y cuyas líneas están grabadas a fuego por todos los rincones de mi cerebro. No importa que la escribiera mientras intentaba recuperarse, solo, de su adicción al cristal -la droga de diseño-, cosa por la que yo, lógica y afortunadamente, no he pasado. Suscribo cada uno de esos versos que ascienden desde el lamento al grito más desgarrador, en una demostración implacable del instrumento vocal que Rufus posee.

El resto del disco no era para menos; 14th Street, Natasha, Harvester of Hearts... Auténticas joyas en un solo cd, gracias en gran parte a ese gigante superdotado de las mezclas que responde al nombre de Marius DeVries. Ya no hacía falta buscar más. Durante mucho tiempo dejé de escuchar a otros, porque Rufus se bastaba y se sobraba solo en mi reproductor. Había encontrado a mi media naranja musical. Want One es y será siempre el disco, la banda sonora de mi vida, como manda el tópico. Es inimitable, inigualable, inalcanzable.

En noviembre de 2004 llegó Want Two, en cuyo libreto Rufus se transformaba en una Ophelia de Millais entre espigas y husos de bella durmiente. El disco en el que Rufus proclamaba la llegada del Gay Messiah -quedándose para sí mismo el puesto de Rufus the Baptist- o, en colaboración con Antony, nos contaba durante ocho minutos cómo una Old Whore's Diet es su remedio para el día a día. Ambos discos se complementan a la perfección: de la imaginación de cuento y los sonidos casi místicos del primero, plantamos los pies en el suelo para pasar al segundo, más apegado a un mundo real aunque magullado. Todo como excusa para tratar una premisa común: el deseo como motor de la vida en todos sus aspectos.

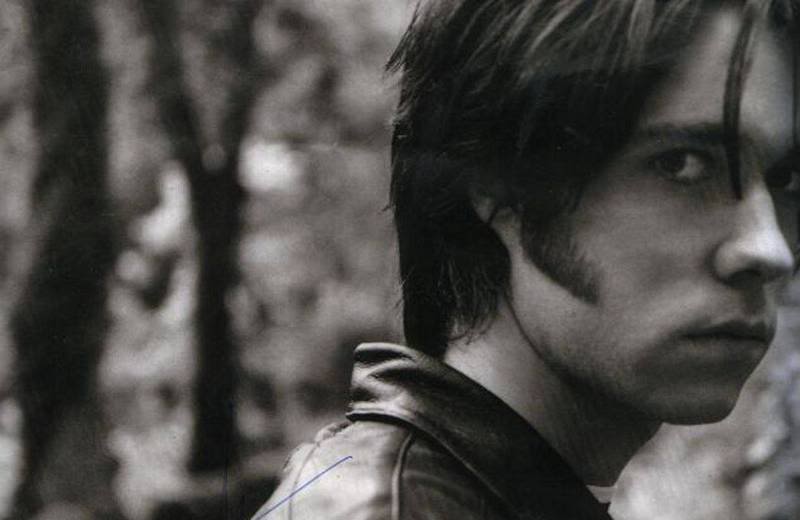

Un año después llegó el momento más ansiado de todos: el concierto. La expresión 'quedarse sin palabras' se inventó para ocasiones como ésta, porque realmente no las hay. Cualquier sensación vivida ese día se escapa de los límites del vocabulario. Y resultaría ridículo justificarse en una ocasión así, pero a veces las afinidades, la empatía, no se encuentra sólo en la gente que nos rodea, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Se puede ir más allá habiendo compartido sólo una sala durante una hora y media y tres segundos ante una cámara de fotos.

Y así nos ponemos en el final del camino hasta ahora, en el hecho que ha traído la pregunta sobre la que versa todo este aburrido torrente de ideas. Rufus vuelve con su quinto disco hasta la fecha, de nombre Release the Stars -todo un homenaje al Hollywood clásico, como queda demostrado en la canción homónima-, que sale a la venta el 15 de mayo pero que ya podemos disfrutar enterito gracias a la red de redes. Uno de los fundamentos de la industria de la música es la evolución del cantante/grupo, la no-repetición, convertir la sorpresa en elemento de fidelización (eso que tan bien se le da a Madonna, por ejemplo). Sólo unos pocos consiguen variar de estilo musical logrando mantener a los fans de siempre o incluso captando a más. Pero Rufus va más allá: es capaz de seguir siendo fiel a su música, a sus influencias, a su sonido tan propio y característico, sin repetirse, metamorfoseándose como un artista de sonidos dispares que nunca chocan entre sí, sino que se integran en una música que supera la barrera de lo sensorial.

Con esto vengo a decir que, con Release the Stars, Rufus se ha subido al Altar de Pérgamo con el que ilustra su portada para reinventarse a sí mismo por enésima vez, sorprendiéndonos a todos con músicas que recuerdan a la etapa más hippie de The Beatles y unos arreglos de lo más setentero, sin olvidar el sonido recóndito de ese piano que suena mejor que nunca en Leaving for Paris o la ira vestida de luto del single, Going to a town.

Sólo ha pasado una semana desde que escuché el disco por primera vez, pero ya se ha alojado en primera fila, haciendo compañía a la tristeza y decorando con la mejor banda sonora el recuerdo de mis últimos días en Barcelona. Porque la música de Rufus no es sólo música. No entra sólo por los oídos. Se cuela por los poros, fluye. Se escurre por el rabillo del ojo, la hueles, la sientes en la boca, la saboreas, entra a través de tus pulmones, se hunde en la boca del estómago, se aposenta en la yema de tus dedos. Escuchas, ves, respiras, sientes a través de ella. Se hospeda en tus glóbulos rojos, en tus células, en cada una de tus neuronas, hasta ser una porción de la mejor parte de ti. Y deja de ser sólo música para convertirse en todo un acontecimiento.